Аксиомы или предрассудки в церковном сознании?

- Влад

- 14 авг. 2015 г.

- 23 мин. чтения

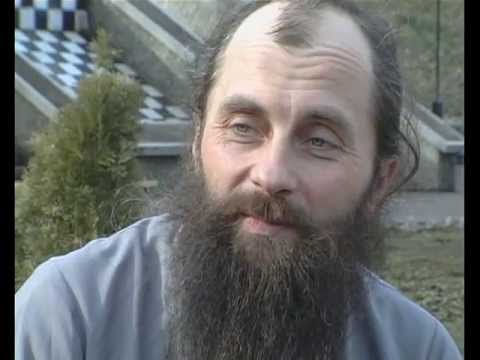

Хочу предложить Вам статью протоиерея Тимофея Алферова, написанную им в 2008 году, "Аксиомы или предрассудки в церковном сознании?".

Несколько слов о мировоззрении священника Тимофея Алферова:

"Верую и исповедую, что только грех есть причина всех страданий человека в здешней и будущей вечной жизни, а спасение от греха и смерти подается только в живом богообращении через Иисуса Христа во Святом Духе и истиной Церкви. Констатирую принципиальную несовместимость гуманистического (т.е. языческого) и христианского мировоззрения, хотя в определенных местах бывает кажущаяся схожесть этих позиций. Идейную борьбу эти два взгляда на человека ведут и будут вести до конца мира. И ныне христиане идут на эту борьбу, не сдаваться, а побеждать и победить. На изображении Креста делается надпись: IC XC НИ КА - Иисус Христос побеждает. Такова же и цель нашего участия в предлежащем споре. Здесь "победить" значит то же самое, что и "убедить". Эти два слова имеют общий корень, одинаковый и со словом "беда". Победить или убедить в христианской проповеди означает, прежде всего, привести оппонента к осознанию своего бедственного положения вне той истины, которая дарована миру Иисусом Христом. Ведь помочь бедствующему от собственного безбожия человеку можно только, если он сам осознает свою беду. Такова и есть победа, победившая мир - вера наша (1 Ин.5,4)".

О статье... Если честно, я в стадии осмысления. Некоторые моменты - безусловны и понятны, некоторые требуют некоторого изменения в приоритетах, но... читать надо и думать.

Аксиомы или предрассудки в церковном сознании?

Христианская Церковь должна утверждаться на евангельском, апостольском, святоотеческом основании. Казалось бы, это просто и бесспорно. Но в реальном современном православном сознании между этими тремя прилагательными не соблюдается порядка и нужной иерархии. Повторим еще раз:

- евангельское,

- апостольское,

- святоотеческое.

Получилась пирамида. Если смотреть по объему письменного наследия, то вершина пирамиды смотрит вверх: идя сверху вниз, мы движемся от меньшего объема к большому. Если смотреть по значимости и важности, авторитетности и бесспорности, по признаку универсальности изложенного учения, то наша пирамида будет смотреть вершиной вниз нашего списка. Евангельское больше и важнее апостольского, а то, в свою очередь, важнее святоотеческого.

Теоретически рассуждая, совершенно тривиальное, самоочевидное для христианина рассуждение, вряд ли кто решится открыто оспорить такую расстановку приоритетов. Но на деле, в современной православной жизни пирамида приоритетов выстроена в противоположном порядке, да еще нередко добавляется новый и главный этаж значимости: суждения и прецеденты из жизни недавних церковных наставников, а то и ныне здравствующих.

Таким путем получены главные для современного православного сознания установки, в тисках которых мечется ум и сердце, не догадываясь и не отваживаясь сопоставить их с Евангелием, с апостольским наследием, с добрым наставлением прежде бывших отцов Церкви. Постараемся здесь обозначить эти аксиомы современного православного опыта и проверить их на соответствие Евангелию, истории Церкви и духовным реалиям современности.

1. Православная Церковь есть столп и утверждение истины. А истинность ее зиждется на преемстве. Преемстве в учении (догматическом и нравственном), в традиции (молитвенной, аскетической, литургической), в неразрывной передаче священства по определенным правилам, то есть канонам Церкви. Гарантия истинности – в избегании всяких новшеств. Прав тот, кто соответствует всему прошлому Преданию, не вводя ничего нового.

2. Спасение и жизнь вечная напрямую связаны с правильной церковной принадлежностью, точнее, эта принадлежность является первым необходимым и важнейшим условием спасения. Строго говоря, совершенно бесспорно, что спасаемые принадлежат только Церкви и обратно: Церкви принадлежат только спасаемые. При этом никто из спасаемых не имеет абсолютных гарантий спасения. Это верно. Но весь вопрос в том, где границы Церкви Христовой при таком ее определении. Является ли она неким подмножеством среди множества членов истинной православной церкви? Современные православные отвечают или молчаливо подразумевают, что да, конечно, это некое подмножество в истинной церкви и никак иначе.

3. В этой истинной церкви спасение мыслится главным образом на двух путях. Во-первых, личное самосовершенствование с привлечением известных правил аскетики, церковно-молитвенного режима, регулярного участия в таинствах. Во-вторых, это деятельность в церкви, участие в ее жизни.

4. Все это рассматривается непременно на фоне приближающегося конца мира. Важнейшим признаком конца является всеобщее отступление от Христа. Христиане тоже отступают от Христа, кроме малого остатка, все более полно стягивающегося в небольшую область истинной церкви. «Познание духа века сего» заставляет православных всюду пятиться и замыкаться в своем кругу. Отступление попущено Богом, не покусись остановить его немощною рукою, - эти слова св. Игнатия Брянчанинова буквально начертаны на средине современного православного знамени.

Теперь эти основные принципы постараемся сопоставить с Евангелием и проверить на незыблемость. И если мы возьмем первый из них, то нам понадобится известный минимум знаний по церковной истории.

Если вернуться в Сионскую горницу к Пятидесятнице 30-го года, то мы там не найдем никаких основ церковного Писания или Предания. Канона ветхозаветных книг еще нет, и совершенно неочевиден факт, что любое почитаемое раввинами еврейское писание священно. Новозаветных книг ни одной еще даже не написано. Никаких письменных источников нет вообще. Остается лишь общее видение библейской космогонии (как возник мир, человек, что такое грех, что такое избрание, завет, обетование Мессии), вера в Иисуса, как Мессию, обещанного пророками, умершего за грехи людей и воскресшего из мертвых, а также реальное живое присутствие Святого Духа. И все.

А затем этим Духом создается Предание Церкви, и как его основная часть – Священное Писание. К концу первого века только складывается церковная иерархия, закладываются основы литургического богослужения, то есть хотя бы некий план в совершении евхаристии. В начале второго века появляются первые сведения о том, что некоторые церкви начинают совершать литургическое поминовение своих свидетелей-мучеников в годовщину их кончины (мученичество св. Игнатия, а затем св. Поликарпа).

Вопрос: существует ли на этом этапе истинная Православная Церковь? В 50-е годы первого века апостол Павел описывает богослужение в Коринфской церкви практически тождественное современному собранию протестантских харизматов. Вопрос: эти коринфяне – православные ли христиане? К тому же времени относится и еще один древнейший христианский документ – Учение 12 Апостолов (Дидахэ), где приведена евхаристическая молитва без упоминания тайной вечери, страданий, смерти и воскресения Христа. Вопрос: совершавшие такую евхаристию – это православные христиане?

Можно затем перенестись в 4-й век, говоря о котором, мы можем все-таки документально судить о порядке богослужения, о житии и обычаях клира, о церковных правилах и убранстве храмов. Еще лучше мы можем судить о состоянии догматического учения в то время. По всем этим направлениям мы ясно видим, во-первых, уже пройденный за три века путь развития и накопления Предания, во-вторых, очень длинную дистанцию в будущем развитии от тех дней до сегодняшнего дня. По сравнению с первым веком появилось следующее: канон Священного Писания Ветхого и Нового Завета (с очень небольшими спорными деталями, уточненными позже), отдельные молитвенные здания с престолом, ризницей, сидениями для клира и народа, но еще без икон и алтарных перегородок. Всеобщей стала трехчастная иерархия священства. По-видимому, еще сохраняются литургические молитвы по вдохновению предстоятеля. Но уже сложился чин литургии, похожий на современный лишь в общих чертах, с чтением всех молитв вслух. Один из таких чинов используется изредка у нас под названием литургии апостола Иакова (к первому веку могут восходить лишь некоторые элементы ее молитв). Книга правил исчерпывается пока тем отрывком, который называется в ней теперь Апостольскими правилами и постановлениями некоторых немногих соборов, пока еще не имеющими общей законодательной силы. Появляются святоотеческие наставления. Складывается особый монашеский чин.

Это то, что к тому времени уже есть, и что отличает традиции Церкви четвертого века от Церкви первого века. А вот то, чего еще нет, и что отличает ту Церковь от нашего времени. Еще нет такого прославления Бога, которое сложилось у нас и именуется суточным циклом: вечерня, утреня, часы и прочее. Праздники в честь мучеников уже есть, но они еще редки, и само празднество ограничивается литургией и похвальным словом в память святых. Святцев, как календаря в нашем понимании, еще нет. Еще близко нет молитв, обращенных к святым, хотя первые песни-панегирики в их честь уже, может быть, появляются. Не имеет всеобщего распространения даже молитва, обращенная к Иисусу Христу, как Сыну Божию. Такая молитва еще только входит в обиход и является аргументом в пользу Божества Христа в арианской полемике. Христианское сознание того времени абсолютно исключает принесение молитвы тому лицу, которое не является Богом. В конце 4-го века св. Григорий Богослов только отстаивает право именовать Святого Духа Богом, но еще даже не ставится вопрос, можно ли обращать к лицу Святого Духа молитву. Между прочим, ни одна из трех коленопреклонных молитв Пятидесятницы, приписываемых св. Василию Великому, не обращена к лицу Святого Духа, - и это в такой-то день! Естественно, после этого не имеет смысла говорить о каком-либо литургическом почитании Девы Марии в то время. Хотя в 4-м веке по ходу христологических споров впервые начинает складываться имя Богородица, но предания о ее Рождестве и Введении во храм, записанные в некоторых апокрифических евангелиях, нигде еще не приняты. Ни в одном из дошедших до нас списков канонических книг эти «евангелия детства», написанные во втором веке, не включены в список признанных книг. В некоторых поместных церквах в те времена появляются первые рукотворные изображения Христа, портретные, а не символические (не в виде агнца, лозы, рыбы, доброго пастыря, бывшие и прежде), но до постановки вопроса о преклонении перед иконами еще очень далеко. Сохраняется огромная разность в обычаях разных поместных церквей (чины литургии, чины крещения, помазание елеем мертвых и больных везде разные) и такое положение воспринимается совершенно нормально. Вопрос о седмиричном числе таинств христианами того века был бы просто не понят, ибо никто не знал тогда, как нужно отличать таинство от обряда.

Впрочем, конечно, важнее всего этого стоял вопрос об исповедании Святой Единосущной Троицы, разрешенный на основе долгих споров и известного рода компромиссов лишь к концу IV-го века.

Спрашивается: а на таком уровне развития церковного Предания мы имеем дело с православными христианами, или нет? Допустим, в наши дни нашлись бы на белом свете христиане, которые, изучив хорошенько догматику, историю Церкви, литургику и патрологию, сказали бы так: ну-ка, давайте, вернемся мы к обычаям того времени, свойственным всей тогдашней Вселенской Церкви. Вот золотой век православного святоотеческого богословия. Церковь в это время едина. А современные христиане разных исповеданий хранят у себя хотя бы некие остатки того церковного предания. Из традиций четвертого века понемногу взяли и православные, и католики, и протестанты, и т.н. «нехалкидонцы». Если мы вернемся к тем временам, то мы найдем общий язык со всеми остальными христианами, отыщем, так сказать, общий христианский знаменатель, под который не подойдут лишь крайние протестантские толки и секты. Представьте себе, что собрались вместе сербы, болгары, гуцулы, украинцы и русские. На каком языке удобнее говорить, чтобы понимали сразу все? Конечно, на славянском. Все участники поймут его быстрее, чем любой другой язык славянской группы. Так же и здесь, если мы примем за основу предание Вселенской Церкви до первых тяжелых расколов и потрясений (а это как раз приблизительно четвертый век), то там мы и найдем эталон православия.

Интересно, что ответили бы современные православные ревнители на такое предложение? Разве не назвали бы его в лучшем случае – плодом фантазии, а в худшем – просто ересью. Известно же, что некоторых священников, пытавшихся вернуться в своей литургической практике к лучшим образцам богослужения эпохи Вселенских Соборов, многократно обвиняли в модернизме. Но и тогда от оппонентов не прозвучало вразумительного ответа на вопрос: где, в каком веке, нужно искать эталон Православия? Пока православное Предание было лишь в стадии становления, мы видели великих Отцов и великих святых, именно тогда был золотой святоотеческий век. Почему же момент Торжества Православия по окончании иконоборческих споров и эпохи Вселенских Соборов знаменует начало постепенного оскудения, а затем и многовекового упадка в жизни Византийской Церкви? Почему образы кротости в поведении епископов начинают исчезать именно тогда, когда полностью сложилось правило веры?

Во всяком случае, под громкие клятвы на верность исконной старине Предание Церкви постоянно развивалось, обогащалось, а иногда, возможно, уходило в такую сторону, куда не стоило бы ходить.

Итак, что мы ответим на невинный и не провокационный вопрос оглашенного или протестанта: когда появилась собственно Православная Церковь? Ответ на самом деле совсем не так прост, как представляет себе наивное сознание многих современных православных. Некое становление Предания было совершенно неизбежным, необходимым и добрым делом, но всегда оставаться добрым и полезным такое развитие не может. Была ли «золотая середина» и когда она пройдена? Когда был золотой век в истории Церкви с точки зрения ее внутреннего развития, а не внешнего положения? Где самая светлая, а где самая темная страница в этой истории? Совсем не простые вопросы.

Во всяком случае, даже их постановка и попытка найти ответ развенчивает первую из указанных нами выше мифологем современного православного сознания. Кроме самых основных догматов и упований, охватываемых приблизительно символом веры, ничто в Церкви за два тысячелетия не сохранилось неизменным. Все эволюционировало, если здесь слово эволюция понимать в исконном латинском значении, а не в современном общеупотребительном. Эволюция буквально означает развертывание того, что уже было заложено. Строго говоря, взрослое растение эволюционирует из семени, а животное – из зародыша. Так и Предание Церкви эволюционировало, раскрывая прежде бывшие, изначально заложенные потенции, но иногда при этом все же обретая некие новые черты, подобно тому, как и вид взрослой живой особи определяется не только ее наследственностью, но и условиями среды обитания.

Итак, Православие, Предание Церкви – это вещи динамичные, а не статичные. Как к этому относиться? Хорошо это или плохо? Однозначно ответить сложно; чем-то хорошо, а чем-то и плохо. Но что уж точно плохо, так это самообман и иллюзии в таком важном вопросе. Потому что на иллюзии самотождественности Православной Церкви в истории зиждется более практическое верование, а именно, будто современное православие, в том виде, как оно есть здесь и сейчас, имеет абсолютное, онтологическое преимущество перед всеми остальными христианскими исповеданиями. Это не значит, будто все христианские исповедания одинаково близки к истине или далеки от нее. Это значит, что нет на свете абсолютно непогрешимого и точного богословия, ни в одной из конфессий. Нет абсолютного преимущества и в плане церковной жизни, и в плане миссии. Тут-то мы переходим ко второй мифологеме.

Вера в четкую видимость Церкви, в то, что Церковь Христову всегда можно четко заключить внутри какой-то церковной группы или конфессии, - такая вера не имеет, так сказать, права на незыблемость. Весьма вероятно, что в истории Церкви были моменты, когда приблизительно так и обстояло дело. Но именно потому, что так оно обстояло, так получилось, а не потому, что так непременно должно было быть.

С точки зрения здравой логики истину с ложью соединить нельзя. Высказывания А и не А не могут быть истинными одновременно. Если учения двух разных исповеданий в чем-то расходятся, одновременно правыми оба быть не могут. Кто-то один точно не прав, и весьма вероятно, что не правы оба. Вот этот-то второй вариант, когда неправы все, каждый в свою меру, почему-то не учитывается. Утверждение и его прямое отрицание не могут быть истинными одновременно, но они могут быть ложными одновременно. Например, два высказывания: человек произошел от обезьяны, и: человек произошел не от обезьяны, - ложны одновременно, потому что человек ни от кого не происходил, а создан сразу человеком.

Небесные тайны Божественной жизни для человека непостижимы до конца, а потому все наши догматы лишь приблизительно описывают великую духовную Реальность. У нас нет точного знания, как Бог пребывает Единым в трех Лицах. А потому, отбрасывая явные еретические ошибки, мы не должны критерий точного исповедания ставить превыше всего. Все равно мы не знаем и не узнаем на земле, где есть религиозная истина в последней инстанции. И если бы правое исповедание служило бы абсолютным критерием спасения, а Бог не сообщил его нам во всей точности и полноте (понятно: наши умы это не вместят), значит, Он просто не сумел дать нам спасения. Где же та мера богословской точности, выйдя за рамки которой, человек обрекается на вечную погибель? А Евангелие, похоже, говорит о том, что Христос приносит спасение людям даже очень сильно заблуждающимся, не давая им при этом высокого богословского образования.

Если Бог есть Разумный, Самодостаточный, правильно действующий Творец, и Он при том возжелал сделать нас своими сынами по вере в Единородного Сына, спасти от неминуемой и неизбежной погибели, то критерием этого спасения Он не может поставить высшее из возможных богословское образование. Критерием служит сознательное отвержение свободной разумной тварью предлагаемого ей спасения, но все же не заблуждение, как таковое, притом еще в таких условиях, когда со всей точностью истину не знает никто из смертных. Даже земной отец именует своего сына сыном с самого рождения, не дожидаясь, пока тот получит образование и станет свободной ответственной личностью.

Во втором анафематизме Недели Православия поминаются и отсекаются от Церкви те, кто не исповедует Бога праведным, милосердным, премудрым, всеведущим, а также и те, кто произносит подобные же хуления. Но спрашивается, в чем именно должно выражаться наше такое исповедание? Разве Праведный может судить людей не индивидуально, а классами, социальными или религиозными группами, как это делали коммунистические или нацистские вожди? Разве Милосердный не захочет спасти погибающих и страждущих, несмотря на их ошибки? Разве Милосердный не захочет спасти тех, кто сердцем любит Его, а умом заблуждается о Нем? Разве Премудрый не знает степени нашего неведения? Разве Премудрому не ясно, что даже наше совершенное богословие крайне образно и приблизительно, расплывчато и неточно перед той Истиной, Которой является Он сам, и которую Он знает, а мы не знаем? И разве Всемогущий ставит Себе невыполнимые задачи? Сказав о спасении овец не своего двора, разве Он будет собирать Себе самый маленький из всех возможных дворов?

Чтобы не попасть под эту анафему Церкви, нам следует признать Бога активно и лично самодействующим наше спасение, спасение всех людей, кто только захочет принять это спасение. Но тогда рушатся критерии формальной принадлежности к истинному исповеданию. И именно это нам на каждой странице показывает Евангелие. В конце концов, Самого Иисуса Христа отвергли именно за разрушение критериев формальной принадлежности к правильному сообществу. Как же! Посмел открыть дверь в Царство Божие невеждам, простецам, даже кающимся грешникам, даже самарянам, и (что уж вообще никак не укладывается в еврейской голове!) даже язычникам, готовым уверовать в Него. А притом еще пригрозил изгнанием из Царства именно тем, кто имеет всю совокупность начальных формальных прав на присутствие в нем.

Смешать истину с ложью недопустимо. Надо держаться истины, насколько мы можем постигнуть и проповедовать ее, убеждать в ней тех, кто может послушать. Это совершенно верно. Но неверно делать познание истины (причем заведомо лишь приблизительное) – основным критерием вечного спасения. Из того, что наш совопросник неправ, еще не следует, что мы правы, Из того, что мы правы, еще не следует, что Бог не может спасти неправого.

Впрочем, здесь речь идет именно об умственных ошибках, притом, так сказать, честных. Сознательное противление своему Спасителю, будь ли то в форме попрания Его заповедей, или в форме неверия в необходимость спасения, как дара, или же в надежде оправдаться за свои дела или по формальным признакам, - все эти недуги человеческой воли и сердца, действительно, могут оставить человека вне спасительного действия Христова. Но ведь речь идет о сугубо индивидуальных и очень внутренних расположениях духа, а не о целых христианских исповеданиях и церквях.

Ведь не мы, не Церковь вообще, спасает людей. Израненного разбойниками нашла и спасла не гостиница. Его спас таинственный Путник, милосердный самарянин. Он пожалел. Он остановил ослика, Он перевязал раны, Он доставил пострадавшего в гостиницу. Он даже выдал держателю гостиницы средства на содержание раненного и все расходы взял на себя. Церковь лишь предоставляет свой кров, а что она еще может? Если такова роль Самого Господа в сопоставлении с ролью Церкви, то не может же Церковь диктовать Господу правила, притом еще и формальные, кого можно и кого нельзя Господу спасти. В конце концов, постоянное усердие в утверждении идеи единственно верной истинной Церкви, обладающей исключительным правом даровать спасение только своим членам, - такое стремление является просто богохульным, лишающим Господа хотя бы одного из четырех качеств, перечисленных выше в чине Православия. Думая и проповедуя так, мы лишаем Господа или благости, или премудрости, или справедливости, или, точнее, всего этого вместе.

Но, увы, часто современные ревнители не ограничиваются в своих суждениях о еретиках теми заблудшими людьми, чьи ошибки им известны. Например, обвиняют католиков в поклонении папе. Справедливое обвинение, если оно относится к конкретному человеку, который в этом вопросе заблуждается. Но задавался ли кто-нибудь вопросом: а может быть, не все католики так уж ревностно возводят папу в наместники Христа? Еще более это применимо к современным протестантам. У них целый ряд изначальных заблуждений, ересей, отрицаний на сегодняшний день многими из них отвергнут, а другими еще принимается. Разве можно обо всех судить целыми списками? Разве можно ереси средневековых пап или лидеров Реформации один раз и навсегда затвердить за всеми их наследниками, хотя бы прошли уже сотни лет? Большинство армян не имеет абсолютно никакого понятия о Халкидонском Соборе и последующих христологических спорах. Они просто веруют, что Христос вполне Бог и вполне человек, и при этом полторы тысячи лет не принадлежат Православной Церкви. Значит, они все до единого суть чада гнева и погибели? Может ли Сам Бог, знающий сердце любого живущего на земле человека, судить таким образом? Или Он является родоначальником кровной мести?

В своих крайних толках идея церковной исключительности переходит в прямой магизм. Ведь только истинная Церковь, - как суемудрствуют ревнители далее, - обладает действительными таинствами, через которые только и может подаваться благодать. И никакими другими путями. Действительные таинства – вот волшебная палочка. У кого она есть, у того есть все надежды, у кого ее нет – горе тому.

Ну, где же здесь место Самому Богу и Его личному действию, Его благодати? Благодать, - говорят, - действует лишь в действительных таинствах истинной церкви, а они только у нас, только в нашей шкатулке. Благодать становится какой-то невидимой субстанцией, перетекающей по действию волшебной палочки таинств. Благодать, говорят, это Божественная энергия. Но забывают при этом, что когда это слово «энергия» вошло в оборот, подразумевалось под ним не нечто, «выпущенное» Богом из Себя, а Само действие Бога, точнее, Сам действующий Бог. Благодать – это существительное, указывающее не на предмет, а на состояние определенного действия Определенного Субъекта Подателя с определенным субъектом приемником. А разве мы это чувствуем? Разве замечаем эту разницу, когда говорим, будто благодать это энергия, подаваемая в таинствах? Самым магическим образом мы подразумеваем в уме и сердце некий аналог электрической энергии, текущей по определенным магическим проводам.

В итоге подрывается доверие Богу-Спасителю, которому магия таинств и экклезиология церковной исключительности связали руки и ноги, запретив Ему быть умнее, добрее и сильнее, нежели сколько это необходимо для обеспечения нашего личного загробного благополучия. Соответственно с этим понимается и цель христианской жизни.

Истинная-то церковь со временем все более кукожится и сжимается, хотя и пропорционально росту собственной конфессиональной гордости. Значит, первая задача – удержаться в правильной церковной группировке. Вторая – внимать себе и совершенствоваться при помощи аскетических подвигов. Правда, последние остались лишь на уровне разговоров и повода для взаимных упреков.

Углубляться здесь смысла нет. Время проверить по Евангелию, а состоит ли цель жизни христианина в осуществлении определенного нравственного идеала, имеющего следствием спасение души. (Впрочем, спасение души – это слово для неграмотных, а для грамотных – обожение). Несомненно, такая именно цель существует, но самое важное в том, что она не является конечной, как для частной жизни христианина, так и для общей жизни Церкви, как целого. Откроем Нагорную проповедь, ряд притч и поучений Иисуса. Мы видим, что Он учит нас сделаться смиренными, воздержными, милосердными, избегать всякой лжи и показухи, суеверия и легковерия, сребролюбия, похоти и всяких иных страстей. Все это совершенно верно. Но разве это все? Апостол Павел, говоря о добродетелях, упоминает очень хорошее сравнение: облекитесь во всеоружие Божие (Еф. 6, 13). Отсюда же в церковной традиции давно утвердились словосочетания: одежда добродетели, риза нетления.

Ну, хорошо. Допустим, мы оделись, облачились. А должны ли мы в этой одежде куда-то идти? На какую войну в Божием всеоружии? Или одежда имеет цель в самой себе? Говорит ли нам что-нибудь Евангелие на эту тему? Делает ли оно различие между понятиями: какими быть и что делать?

Оказывается, да, делает такое различие. Давая поучения всем слушателям, какими нужно быть, Спаситель все-таки наставляет Своих учеников, для чего нужно быть такими. Для свидетельства о Божием Царстве, причем пред всеми людьми. По горизонтали – даже до последних земли (Деян 1, 8), по вертикали – до царей и правителей, перед которыми вас представят, и прилучится это вам во свидетельство (см. Мф. 10, 18, Мк. 13, 9). Это главная задача, высказанная Иисусом не раз. А одежда добродетелей – это важнейшее, необходимое условие для предписанного похода. Причем жизнь показывает, что существует и обратная связь: одежда в походе не снашивается, а улучшается, всеоружие оттачивается по мере действия этим всеоружием. Посмотрите в святцы на сонм прославленных святителей Русской Церкви Синодальной эпохи. Большинство – это не столичные архиереи, а труженики-миссионеры, подвизавшиеся на окраинах империи. Такие, как Иннокентий (Вениаминов) или Николай (Касаткин), – буквально на последних земли. Да и вообще в святцах у нас почти все – свидетели Иисусовы: апостолы, мученики, святители, даже большинство преподобных, многие благоверные цари и князья, юродивые Христа ради.

Качество и действие, условие и цель, прилагательное и глагол, они тесно связаны, но не заменяют, не затемняют смысл друг друга. Но если внешнее свидетельство Церкви – это данная ей Спасителем и Господом великая задача, то она поневоле предполагает некоторую свободу мысли, способность приспособиться к культурному миру собеседника, которому мы излагаем Благую Весть. Хочет ли Христос спасения чукчи или гастарбайтера, которые оба никогда не поймут разницы между единосущием и подобосущием, между формулами: из двух естеств и в двух естествах? Конечно, хочет их спасения. И, чтобы попытаться проповедовать таким, что их Спаситель есть подлинный Бог и подлинный Человек, нужно, прежде всего, перестать бояться неточного выражения, начальственного окрика, культурной пропасти. Более того, чтобы проповедать Евангелие, как некую самоцель, нужно отказаться от навязывания своего культурного и конфессионального наследия, которое слишком тяжело и слишком развито, чтобы его могли принять культурно далекие слушатели. Проще сказать: хотя бы чукчу-протестанта или индуса-католика признайте же христианином! Способны ли мы к этому? Можем ли мы так внутренне распрямиться, чтобы, не переставая любить свое православное наследие, не приносить в жертву этой любви любовь Божию к роду человеческому и самое Евангелие?

Такое будет возможно, если мы уточним цель христианской жизни. «Стяжать Духа Святого, как стяжают некий капитал»? Только ли? Главное ли это? Хорошо ли само такое сравнение? Можно ли стяжать то, чего нельзя купить и продать? Может быть лучше употребить другое слово: не стяжать, а принять и поблагодарить? А, не принявши, смиренно просить и ждать? Наверное, так сказать будет правильнее, чем «стяжать»? И для кого стяжать? Только ли для себя?

А задумывались ли мы, что все богатство православного Предания, исторически, в момент своего становления и развития, имело чисто миссионерскую цель? Православное богословие о Святой Троице, о воплощении Сына Божия и всем прочем, не возникло ли оно, как средство убедить людей, изощренных в философии? Не есть ли оно глубокий умственный ответ людям глубокой умственной культуры – философского эллинизма, чтобы и таковые во смирении своей умственной гордыни были приобретены для Царствия Божия? А иконы? Разве это не прекрасное миссионерское средство в той культуре, где очень тонко привыкли понимать художественный образ, красоту и ее значение, где уже освоили «богословие образа», где уже привыкли чувствовать, что почитание образа восходит к первообразу? Замени таким людям образы ложные на истинные, и образы хорошо поработают во славу Божьего Царства, ибо люди с их помощью взойдут к истинному Первообразу. Взойдут, потому что они уже умели это делать до того, как увидели иконы. Но все это сработает в такой именно развитой художественной культуре, а в другой, может быть, лучше обойтись без изображений, если там художественного чувства нет, а фетишизм очень силен. И там иконопочитание обратится в идолопоклонство. И если вся культура строилась на почитании героев-предков, в которых видели образец добродетели, то разве почитание святых не будет здесь работать для Царствия Божия? Но опять же лишь в этой культуре. А в другой почитание святых приведет просто к многобожию, чему примеры, к сожалению, известны.

Конечно, миссия идет от развитой культуры к менее развитой и несет с собою и саму культуру тоже. Это верно, и хорошо, что так. Очень плохо было бы отказаться от средств соединения миссии с культурой по старой протестантской традиции, которую некоторые современные протестанты уже осуждают. Но все-таки сама по себе христианская проповедь важнее своих прекрасных культурных средств. И когда-то она, проповедь, без определенных средств сможет и обойтись. Пока нам важно понять, что первично, что ради чего создано людьми или даже Богом.

Современным христианам совершенно необходимо знать историю христианской Церкви, западной, восточной и "очень восточной" (нехалкидонской), понимать историческое происхождение всех основных составляющих церковного Предания, с учетом как культурного, так и миссионерского контекста. Ведь мы живем в век информационной перегрузки. Люди общаются много и быстро, разговаривают через всю планету за считанные секунды. Не скроешься от мира сего – такие времена прошли слишком давно, хотя, быть может, об этом стоит пожалеть. Но изменить ничего нельзя. От мира, на треть состоящего из самых разных христиан, никуда не скрыться. Можно свидетельствовать миру о Христе, а можно от этого отказаться. Хочешь свидетельствовать, причем именно о Христе, а не о своей церковной группировке? Придется учиться и понимать собеседника.

Но таким путем, к сожалению, идти сложнее и его избегают. А как избежать? Чем прикрыть свое нежелание учиться, вникать, выслушивать и понимать? – Не чем иным, как проповедью своей конфессиональной исключительности или хотя бы достаточности. В нашей церкви все хорошо и правильно; кто хочет научиться жить хорошо и правильно, пусть приходит к нам, и мы его научим. Такая вот незамысловатая установка, свойственная христианам разных конфессий. Некоторые протестантские пасторы и православные пастыри бьют тревогу по этому поводу: братья, - говорят, - это беда, что мы такие тупые и самодовольные, что мы не хотим учиться, расширять кругозор и вникать в реальность, превосходя заданные нам схемы. Беда, что мы живем слоганами и лозунгами, а деятельность свою сводим ко всяким внешним тусовкам, околоцерковным или околополитическим мероприятиям. Беда, что церкви наши пролетаризированы, что у нас нет людей широкого кругозора, способных думать, слушать, понимать, принимать ответственные и нетривиальные решения. Для прикрытия же своей тупости и слабости прекрасно подходит вера в свою конфессиональную непогрешимость. Подчеркнем, это проблема разных христианских конфессий, мешающая христианам выполнять поручение своего Спасителя о всемирной проповеди.

И наконец, лишь двумя строками раньше повеления о свидетельстве до последних земли, сказано: не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти (Деян. 1, 7). Не знать, не гадать, не разгадывать какие-то знамения и признаки, а быть готовым всегда. Даже если бы мы точно узнали, что всемирный огненный потоп придет на землю через месяц, это служило бы указанием не на то, чтобы срочно закопаться в пещеру, не к тому, чтобы запугивать этой новостью всех знакомых, - ибо, увы, они не поверят. А если и испугаются, толку мало. Ибо наша задача проповедать не потоп, а ковчег. Кто не войдет в ковчег, погибнет. Кто войдет в ковчег не по любви к ковчегу и его Кормчему, тот вряд ли там удержится.

Но, увы, в реальной жизни слышишь только проповедь потопа, а в средство спасения предлагают или Титаник, или лодочку, но не Божий Ковчег.

Эсхатологическое напряжение, грозящее социальным устоям, семейным связям и простым христианским добродетелям, не должно выходить за определенные разумные пределы. Такова жизнь, такова практика. Возьмем, к примеру, послания апостола Павла. Ранний Павел весь в близких ожиданиях конца, таковы его самые ранние послания к Фессалоникийцам (ок.53-54 гг). А поздний Павел в середине 60-х годов, когда туча над Иерусалимом, предвещающая всемирный конец, уже сгустилась до непроглядной, в пастырских своих посланиях укрепляет семейные, общественные, церковные отношения, занимается повседневными пастырскими проблемами и сравнительно мало говорит о том, что готово свершиться вот-вот.

Характерный признак последних времен – отступление. Современным православным как-то само собой разумеющеюся представляется такая схема. Вот было замкнутое Московское государство, в нем было хорошее подлинное православие. Затем пришел царь Петр, прорубил окно то ли в Европу, то ли в масонство, и Церковь стала плохою и порабощенною светской власти. Задавленная Церковь не могла развиваться, руководить и направлять, что и привело к западным отступлениям в ней, а затем логично пришел февраль 1917 года, который чуть ли не сами иерархи Русской Церкви и накликали. Стало быть, все они, несмотря на то, что большая их часть пострадали за Христа в отечестве или подвизались за Него же в изгнании, - все они предатели и отступники. И прочие безумные глаголы.

Схема, прямо скажем, кургузая и нечестная. На самом деле, замкнутое московское благочестие породило нам Великий раскол, явившийся торжеством обрядоверия и суеверия с обеих расколотых сторон. Именно Петр заставил наконец учиться – всех, у кого голова оставалась на плечах, в том числе и духовенство. И именно синодальный период подарил Русской Церкви несколько огромных миссий: Алтайскую, Сибирскую, Закавказскую, Японскую, Американскую, затем множество святителей, ученых-богословов, четыре духовных академии, по сути дела, всю русскую богословскую науку. Преимущественно XIX век в истории Русской Церкви оставил нечто, вошедшее в мировую христианскую сокровищницу. Именно эта синодальная Церковь воспитала всю плеяду новых мученников и исповедников Российских. Широчайший кругозор и высокая духовная культура – вот какая среда родила светильников веры. Когда же условия "царского гнета" (а по сути – величайшей внутренней свободы для Церкви) рухнули, вот тогда и произошла внутренняя деградация Русской Православной Церкви, попавшей в худые условия. Советская церковь оказалась политизированной до предела и гораздо дальше, настолько перевоспитанной в советчине и нравственно передушенной, что ни о какой былой славе и вспоминать не приходилось. В катакомбах и заграницей тоже, как видим, рано или поздно, но пришло вырождение. Причем с фатальной неизбежностью там и здесь это вырождение было связано с самоизоляцией и оскудением культурного уровня, с тем, что вся богословская мысль соскользнула на вопросы экклезиологии, да и те были поставлены однобоко и косо: где единственная истинная хранительница волшебной палочки действительных таинств? Метание между политической продажностью и экклезиологической самоизоляцией оказалось гарантией вырождения и смерти. Неужели даже сейчас это не видно?

Одно из любимых классических произведений русской религиозной мысли – сочинение св. Иннокентия Херсонского "Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа". Читается и переиздается уже почти двести лет с неослабевающим интересом. Почему? Во-первых, потому что такая популярная книга на евангельскую тему в православии вообще не слишком часто встречается. А во-вторых... Если у вас найдется ее дореволюционное издание с указанием библиографии, то посмотрите на нее внимательно и сравните сами, каков объем использованных автором западных источников, католических и протестантских. Естественно, святитель не списывал, он думал, работал, сопоставлял. И получил результат. Высочайшего качества для своего времени, высокого же качества и для сего дня. Хорошо бы почаще читать такие книги и поменьше бредить об апостасии в Русской Церкви, внесенной якобы под знаменами Петра. Именно русская богословская школа, встававшая на ноги при помощи западных костылей, сумела в последние десятилетия перед революцией перерасти и отложить эти костыли, преодолеть влияние западной схоластики, дать ответы на нераскрытые классическими Отцами богословские вопросы, прежде всего о догмате искупления. В обстановке собственной гордой замкнутости такого никогда бы не могло произойти.

Итак, нет ли прямой связи между понятиями церковной замкнутости и отступлением от Христа? Да, такая связь определенно имеется, хотя, конечно, к ней нельзя свести всего. Кто и от чего отступил? Тот, кто никогда и не приступал, а сейчас лишь ликвидировал формальные связи? И твердя об отступлении мира и большинства христианских церквей от Христа, может быть, лучше подумать, приступили ли мы сами ко Христу, к этому странному сокрушителю формальных перегородок, меняющему первых и последних местами, которого проповедует нам Евангелие? Знаем ли мы Его – такого? Знаем ли мы Его, нравственно очень требовательного, но по формальным, национальным, образовательным, конфессиональным признакам очень широкого, всегда самостоятельного и непредсказуемого?

Верим ли мы вообще в Иисуса Христа, как Господа истории? Или стремимся еще и под первую анафему Недели Православия, подразумевая, что в этом мире уже сотню лет заправляют слуги дьявола и антихристы? Если же Господь длит историю, это может означать только одно: Он приступает вновь и вновь к людям, хотя иные и отступают от Него. Но ведь и сама инициатива в деле нашего спасения, и практически все дела по ее осуществлению (кроме нашего согласия и принятия) принадлежат Господу. Почему, твердя об апостасии, мы не видим противонаправленного процесса? Не потому ли, что не можем и не хотим в нем участвовать? Почему мы не можем допустить, хотя бы в порядке предположения, что наша конкретная церковь не настолько уж приятна и вожделенна Господу, чтобы Он не пытался привлечь к Себе кого-нибудь помимо нее? Много ли мало ли, но в мире два миллиарда человек, треть земного населения, относят себя к христианам. Православных из общего числа христиан не более десятой части. Конечно, количество не есть признак истины. Но если история продолжается, то это значит, что Бог находит в ней смысл, а человеческому роду оправдание. Весь этот смысл заключить лишь в своей церковной группе? – Помилуйте, должны же быть какие-то пределы и у безумия!

Классические евангельские фарисеи не отступали ни от Торы, ни от преданий своих отцов, ни от обетований Израилю, они крепко держали, что имели. Они просто не приступили к этому странному новому Учителю, посмевшему признавать самарян и даже язычников. Их обвинение в Его адрес: ест с мытарями и грешниками, - на современном языке прозвучало бы как обвинение в экуменизме. Сможем ли и мы когда-нибудь прочесть Евангелие с переводом на язык современных духовных реалий? Сможем ли мы понять заповедь Спасителя о любви и единстве всех верующих в Него?

По-святоотечески рассуждая, эта заповедь предполагала бы полное единомыслие, евхаристическое единство всех христиан, а в идеале и соборное церковное возглавление, братское взаимодействие всех поместных церквей по отдельным странам и регионам. До эпохи Вселенских соборов примерно так и обстояло дело в первом приближении. Но сейчас все-таки нужно понять, что важнее заповедь Спасителя о христианской любви, а не общее включение всех в некую единую церковно-административную систему. Учение Церкви, ее Предание развились настолько, что полного единомыслия по всем вопросам достигнуть явно не реально, причем давно уже не реально.

И если мы вернемся к пирамидке, с которой начали, то приоритет должны получить слова Спасителя о любви, перед словами Апостола о единомыслии, и перед словами, к примеру, священномученика Игнатия Богоносца о единой церковной иерархии. Подлинная христианская любовь должна была бы начинаться с признания за другими христианами хотя бы самого христианского имени, с признания того, что Бог любит их, и им даровал ответную любовь к Себе, несмотря на их конфессиональные погрешения. Пусть даже на этом начале все и закончится, и того было бы немало.

П. Тимофей Алферов

ноябрь 2008 г.

コメント